[✍️ Point de vue ]

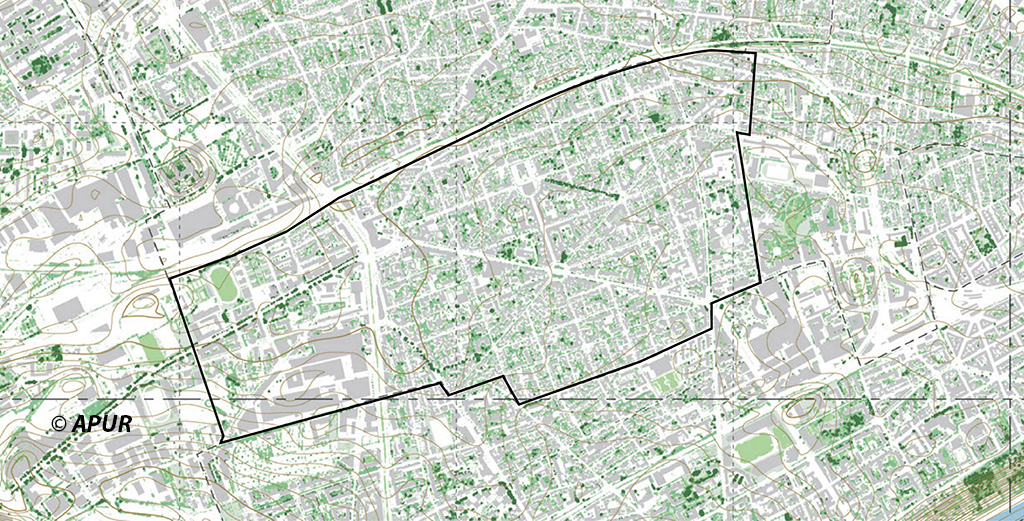

Commune très dense de la petite couronne parisienne, la Garenne-Colombes est située dans les Hauts-de-Seine, à proximité de la Défense, à 15 minutes en train de la gare de Paris Saint-Lazare. Elle s’étend sur seulement 1,78 km² et compte près de 30 000 habitants.

Baptiste Denis, conseiller municipal délégué à la Coordination du Plan de transition écologique de la commune de la Garenne-Colombes, Emmanuel Boulard, responsable du pôle urbanisme / prospective territoriale, et Marine Soulé, architecte au pôle urbanisme / prospective territoriale ont accepté de nous recevoir pour échanger sur les enjeux de transition écologique à l’échelle communale. Nous proposons dans cet article un retour sur cet entretien et une mise en perspective avec les enjeux à l’échelle nationale.

Coordonner la transition écologique

Depuis plusieurs années, la Garenne-Colombes a initié différentes démarches dans le but de planifier sa transition écologique. La ville est ainsi labellisée Territoire engagé pour la transition écologique (ex-Citergie). Ce dispositif porté par l’ADEME a permis à la commune de rassembler les élus et les services autour des enjeux de transition écologique à travers notamment l’organisation d’ateliers. Ces groupes de travail « toute hiérarchie confondue » ont favorisé l’émergence d’une culture commune et rendu possible le dialogue sur le sujet de la transition écologique.

La nomination d’un conseiller municipal à la coordination du plan de transition écologique, en la personne de Baptiste Denis, montre l’envie de la commune de faire de la transition écologique un sujet transversal. Ce dernier affirme que l’ambition de la commune est de « s’armer d’outils pour ne pas faire de l’écologie au doigt mouillé ». Depuis 2022, une personne travaille également à plein temps à la direction des services techniques sur les enjeux de transition écologique.

La ville a réalisé un premier bilan carbone qui permet de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine communal et aux activités des services municipaux. Enfin, un budget climat est en cours de réalisation, qui permettra à la ville de se conformer aux nouvelles obligations réglementaires : depuis 2024, les collectivités de plus de 3 500 habitants doivent produire une annexe à leur budget pour « mesurer l’effort d’investissement consenti en faveur de la transition écologique ».

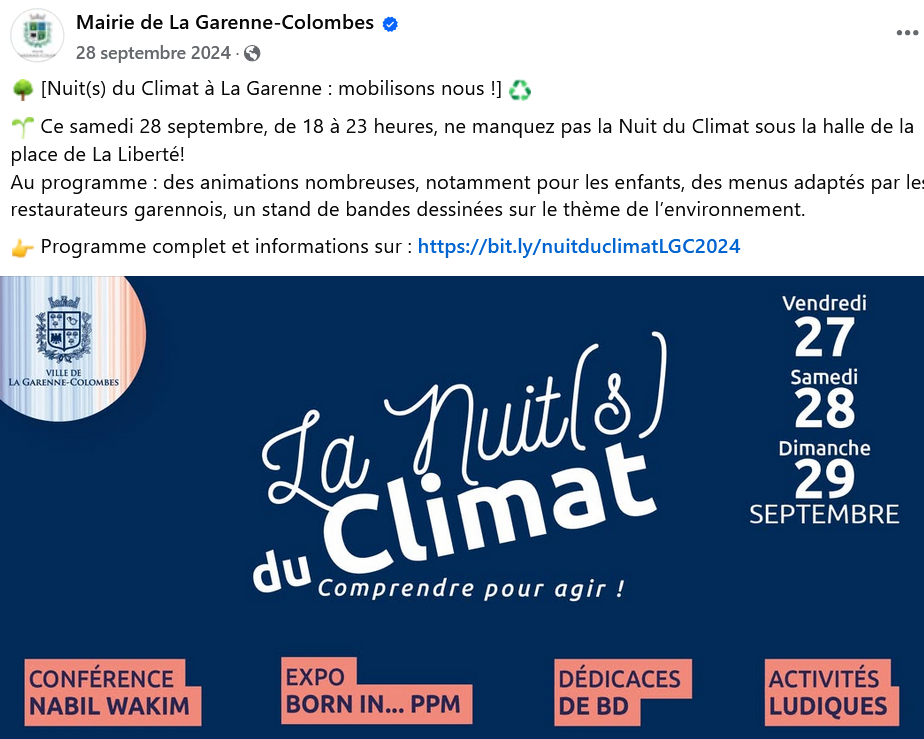

La Nuit du climat : le pari de la sensibilisation

Afin de mobiliser ses habitants, la Garenne-Colombes organise depuis plusieurs années la « semaine du climat », un évènement ouvert à tous dont l’objectif est de « mobiliser les Garennois dans la lutte contre le réchauffement climatique ».

En 2024, l’évènement propose de nombreuses activités pour toucher un large public : conférence d’ouverture de Nabil Wakim, une exposition de la photographe Mary-Lou Mauricio, des animations variées sur la place de la Liberté (stands animés par le syndicat producteur et distributeur d’eau potable Sénéo et l’Agence locale de l’énergie et du climat de Paris Ouest La Défense, activités ludiques, salon de la bande dessinée autour de la question environnementale, menus bio, locaux ou végétariens proposés par les restaurateurs à proximité…). Pour la ville, sensibiliser les habitants et les inciter à changer de comportement est l’un des piliers de sa stratégie d’adaptation aux effets du réchauffement climatique.

Communications de la mairie de la Garenne-Colombes sur l’évènement la Nuit du Climat

Les derniers espaces libres, un enjeu crucial

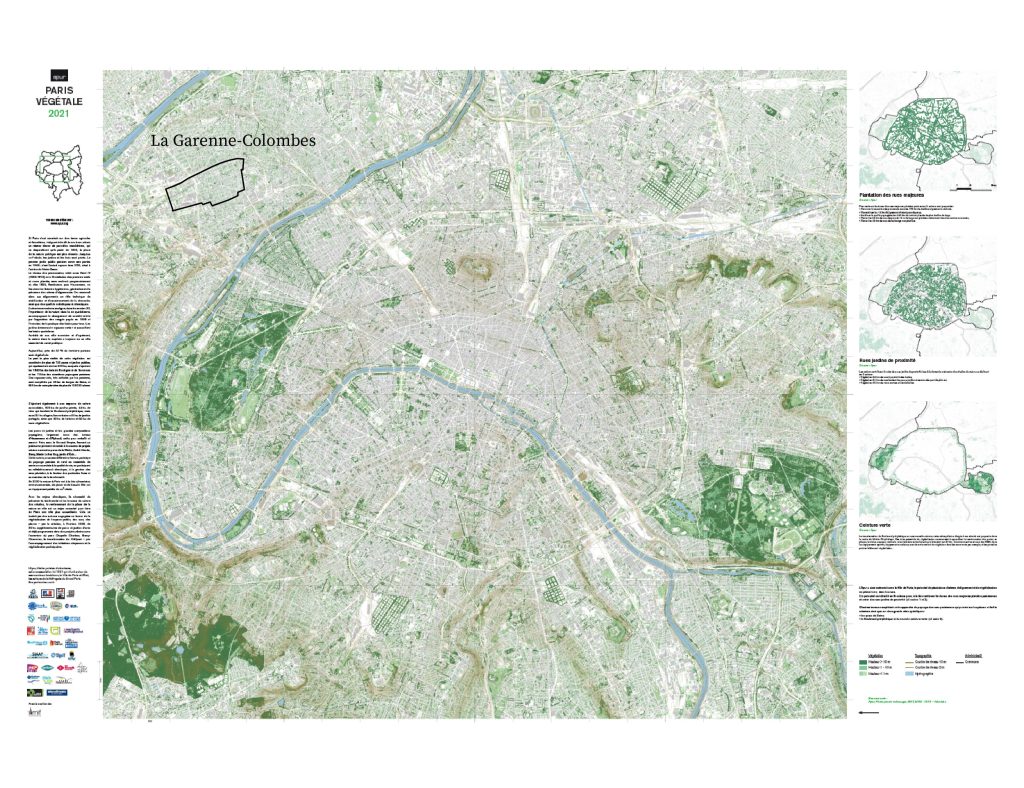

La Garenne-Colombes n’a jamais compté autant d’habitants dans son histoire et n’a jamais été aussi densément peuplée. La commune doit faire face à une importante pression foncière et immobilière du fait de sa proximité avec Paris. Son territoire est artificialisé à 100% et très densément bâti. La majeure partie des espaces végétalisés de la commune sont privés (jardins et cœurs d’îlots) et les derniers espaces libres de la commune sont très convoités.

Pour préserver les espaces végétalisés, la commune a modifié son Plan d’Urbanisme en faisant passer le coefficient de pleine terre obligatoire de 3,6% à 50%. Cette nouvelle obligation a généré des discussions plus intéressantes avec les habitants et porteurs de projet : les espaces libres ne sont plus considérés comme une résultante de la construction (un espace non construit par défaut, l’espace qui reste), mais comme des espaces paysagers à part entière, essentiels au projet et qui jouent différents rôles : qualité de vie, confort, biodiversité, gestion des eaux pluviales…

D’autres outils pourraient être utilisés pour aller plus loin et protéger sur le long terme ces espaces souvent qualitatifs sur le plan de la biodiversité. Les obligations réelles environnementales permettent par exemple à un propriétaire de signer un contrat avec une collectivité pour préserver l’environnement sur sa propriété, pendant des décennies. Préservation de haies ou de mares, interdiction de couper certains arbres, respect des modes de gestion écologique des espaces végétalisés…

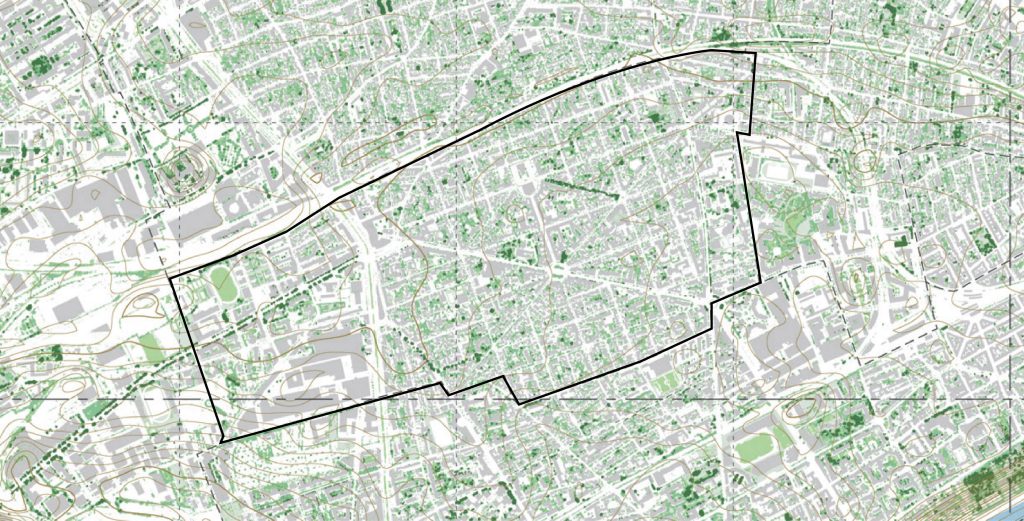

La carte Paris Végétale réalisée par l’APUR nous permet d’observer la forte densité bâtie de la commune de la Garenne-Colombes, et de voir que la plupart des espaces végétalisés sont constitués d’espaces privés (cœurs d’îlots et jardins). © APUR

Un équilibre subtil à trouver entre qualité architecturale et rénovation énergétique

La rénovation énergétique des bâtiments privés est un immense chantier à mener pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à la Garenne-Colombes. Mais agir sur le parc résidentiel privé nécessite d’impliquer les habitants, de les inciter à rénover, alors qu’ils n’y sont pas toujours contraints. Pour la ville, l’enjeu est triple. Il s’agit d’inciter les propriétaires à rénover leur bien, tout en s’assurant que ces rénovations respectent le patrimoine architectural (composé notamment de constructions en brique, en pierre de taille ou en pierre meulière) et améliorent de manière significative la performance énergétique des bâtiments.

Exemples de maisons en meulières et en briques à la Garenne-Colombe © degré

Pour répondre à ces enjeux, une approche écologique intégrée à la pensée architecturale est nécessaire afin d’imaginer une nouvelle esthétique des rénovations énergétiques. Il s’agit de favoriser les matériaux biosourcés et géosourcés locaux, de concevoir des solutions sur-mesure qui respectent l’identité architecturale locale tout en adaptant les bâtiments au climat de demain. Et comme nous l’évoquions dans un précédent article, il manque selon nous aujourd’hui dans les communes françaises, ou les intercommunalités, une personne référente avec laquelle les habitants pourraient échanger sur les enjeux patrimoniaux, énergétiques, architecturaux, urbains et paysagers de manière transversale.

Face aux incertitudes inhérentes à la crise climatique que nous traversons, nous sommes persuadés que mettre en œuvre la transition écologique à l’échelle communale nécessite de construire une stratégie de long terme et multidimensionnelle : renforcer les équipes municipales (nouveaux recrutements, plans de formation, organisation transversale…), construire des indicateurs et s’appuyer sur des données de référence (bilan carbone, budget climat…), sensibiliser les habitants et les acteurs privés, se saisir des outils de l’urbanisme réglementaire, et favoriser une posture de dialogue avec les porteurs de projet.