[📰 Actualités ]

Les collectivités territoriales jouent un rôle central dans la transition écologique et démocratique : à la fois relais des politiques nationales et européennes, mais aussi moteurs d’expérimentations locales et de dynamiques citoyennes. Pourtant, ces enjeux peinent encore à devenir des priorités. Quels sont donc les freins qui ralentissent le passage à l’action ?

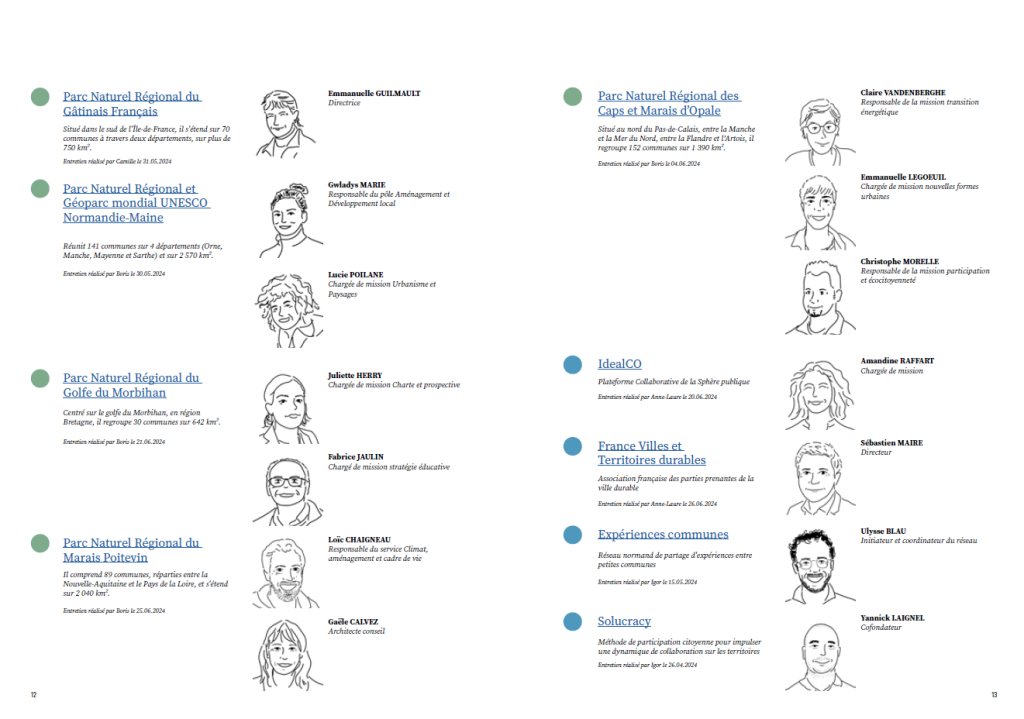

Pour trouver des réponses à cette question, nous avons mené avec nos partenaires de la Coop des territoires une enquête entre avril et septembre 2024 auprès d’élus et d’élues, d’un ancien élu, d’agents en poste dans les services de collectivités, de chargé.es de mission, responsables et directrice de Parcs Naturels Régionaux, ainsi que de professionnels spécialisés dans l’accompagnement des collectivités.

Nous avons restitué la synthèse des entretiens dans un document final, en exposant les multiples raisons —politiques, économiques, organisationnelles, humaines et culturelles — qui freinent ces transformations et en identifiant les obstacles à contourner et les leviers à activer pour accompagner élus, agents et structures locales dans la mise en oeuvre d’une transition collective et concertée, au service d’un avenir plus soutenable et plus démocratique.

Découvrez cette publication en téléchargement juste ci-dessous, et retrouvez les principales conclusions de cette enquête dans la suite de cet article !

La méthode d’enquête

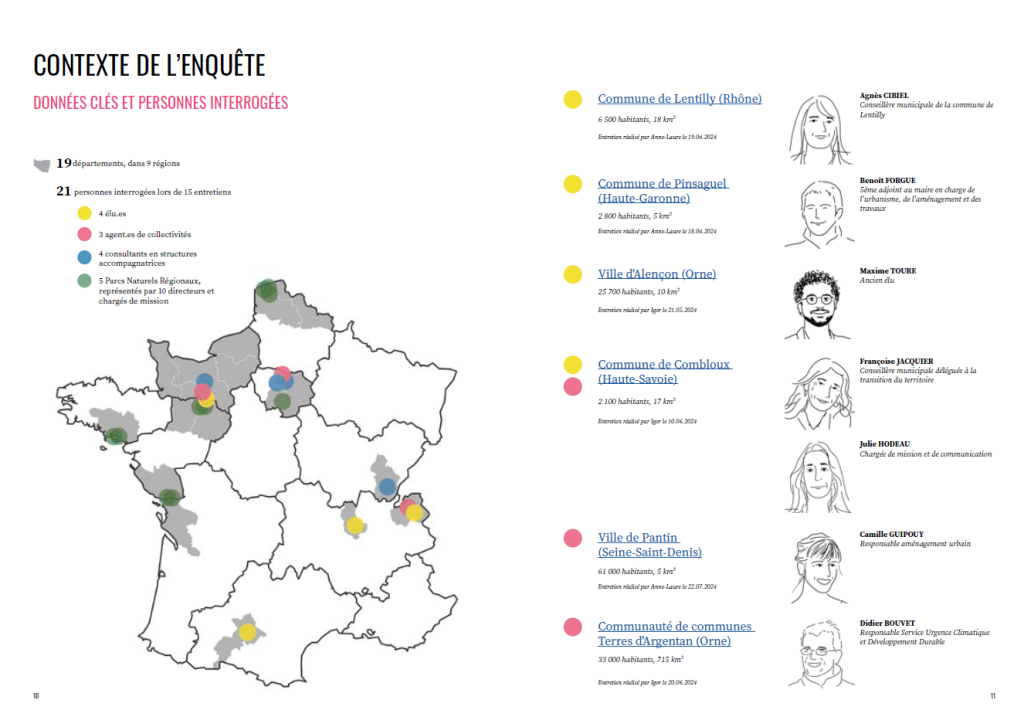

Pour réaliser ce travail, une vingtaine d’entretiens semi-directifs (de 45 min à 1h30) ont été menés d’avril à juillet 2024 auprès de 4 types de profils :

- Élus ou anciens élus ;

- Agents en poste dans des services techniques

de collectivités ; - Directeurs et chargés de missions au sein de

Parcs Naturels Régionaux ; - Professionnels travaillant dans des structures

spécialisées dans l’accompagnement de

collectivités.

Ces entretiens ont été menés dans différentes régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Normandie, Occitanie, Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche- Comté, Nouvelle-Aquitaine), et dans différents types de territoires (urbains, ruraux, maritimes

et montagneux), représentatifs de la diversité des contextes français.

Dans ce même souci de représentativité, nous avons aussi ciblé différents types de collectivités territoriales (petites communes, agglomérations). Et nous avons également

souhaité nous intéresser aux structures qui incarnent des dynamiques de coopération entre collectivités territoriales, en l’occurrence les Parcs Naturels Régionaux.

1 > Poser les constats

3 grands constats ressortent des entretiens : une réalité non partagée entre les parties prenantes, des méthodes et des moyens peu adaptés au besoins et des positionnements en question. Sensibilisation inégale aux enjeux de transition, fossé générationnel, inaction collective, vision historique du développement local inopérant pour faire face aux enjeux actuels, manque d’inspiration, approches en silo, manque de concertation en interne et en externe, ressources humaines et financières manquantes, manque de confiance dans les processus de concertation, peur de perte de légitimité démocratique, tension entre besoins immédiats et enjeux de long terme, difficultés de pilotage…

Il ressort de nos entretiens que la plupart des élus ne se perçoivent pas comme acteur de transformations profondes et que la plupart des parties prenantes opèrent en réalité un renvoi mutuel de cette responsabilité.

Nos entretiens ont fait ressortir une problématique de fond : la difficulté des élus à penser le développement de leur territoire sous de nouveaux prismes et à se tourner vers de nouveaux imaginaires.

Les élus locaux hésitent souvent à impliquer pleinement les citoyens, soit par manque de culture de la participation soit par peur de perdre leur légitimité démocratique. Cela se traduit par une consultation limitée à de petits projets, tandis que les enjeux importants restent rarement ouverts à la concertation.

Piloter la transition écologique représente souvent une ambition disproportionnée pour de nombreuses collectivités, compte tenu des compétences, des moyens et des ressources dont elles disposent.

2 > Proposer des recommandations

3 grandes recommandations ressortent des entretiens : construire une vision partagée, élaborer de nouvelles méthodes et imaginer une posture de coopération. Territorialisation des enjeux de transition, faire le lien entre changement climatique global et impacts locaux, faire émerger des leviers d’action localement, diagnostic participatif, nouveau narratif, vision systémique, transversalité, meilleure intégration des incertitudes, agir au-delà des périmètres administratifs, coopérer, la preuve par l’exemple, accorder du temps à la transition, responsabilité collective, devenir partie prenante…

L’enjeu est de trouver des thématiques fédératrices. Il s’agit de passer d’une perception punitive de l’écologie (privations, sobriété subie…) à une perception conviviale, contributive, redistributive et créatrice de bien commun.

Les enjeux climatiques doivent nous inciter à repenser collectivement les périmètres d’action, au-delà des frontières administratives classiques.

Il s’agit de s’habituer à prendre en compte une multiplicité de points de vue, d’être capable d’intégrer plus d’incertitudes au démarrage des projets, d’accepter de prendre plus de temps pour expliquer les démarches, pour faire des mises au point et réajuster les projets.

La capacité des Parcs Naturels Régionaux à rassembler un large éventail d’acteurs (régions, départements, intercommunalités, communes, citoyens, acteurs économiques, etc.) a souvent été soulignée. Cette capacité s’explique par leur périmètre d’intervention particulier, qui repose généralement sur une logique géographique, paysagère et patrimoniale.

Faire différemment implique une prise de risque dans le montage de nouvelles actions, projets et politiques publiques. Pour limiter cette prise de risque, s’inscrire dans une dynamique plus collective en s’inspirant de collectivités (idéalement de taille et contexte similaires) ayant déjà mené leurs propres expérimentations peut s’avérer utile.

Notre document propose également quelques retours de terrain et expériences inspirantes pour illustrer les constats et recommandations de manière plus concrète. Vous trouverez ainsi des exemples très divers : service public de rénovation de l’habitat porté par un Parc Naturel Régional au-delà de ses frontières, un show scientifique, des méthodes participatives…

Et la suite ?

Ce document est le point de départ d’une réflexion plus large que nous souhaitons poursuivre en lien avec les élus, agents et structures d’accompagnement qui se retrouveront autour de ce besoin de mieux comprendre les facteurs de réussite et les contraintes qui déterminent notre capacité à agir collectivement sur nos territoires.

Nous considérons les éléments résumés dans ce document comme une photographie de notre compréhension actuelle de ces enjeux, une lecture provisoire qui doit à présent être confrontée à de nouveaux regards, nuancée et enrichie par de nouveaux apports, alimentée de nouvelles illustrations et élargie à d’autres angles d’analyse.

Les résultats de l’enquête ont été présentés à l’occasion d’une première restitution participative auprès des personnes interrogées fin août 2024 lors d’un événement au tiers-lieu El Capitan en Normandie, puis mi-décembre 2024 lors d’un webinaire. Ces premiers retours nous ont permis d’alimenter ce document jusqu’à sa publication en avril 2025. En parallèle, nous organisons depuis le printemps 2025 des rencontres, ateliers et webinaires ouverts à tous et toutes pour diffuser et échanger sur le contenu de cette enquête.

Si ces échanges vous intéressent, contactez-nous pour partager vos retours ou encore envisager un temps de restitution-discussion auprès de vos équipes.

A bientôt !